まず最初に、本記事は株式会社Razer社様より商品を提供頂いた上での記事となる。

提供品だろうがなんだろうが正直に書き記すスタイルは変えるつもりは無いので、偏見無しに一読いただきたい。

全然ゲーミングギアとかレビューしていないのにガッチガチのゲーミングギアのレビュー依頼が来た。

マジかよ、俺日常でスプラとかしかしないんだけど。

まあ来たからにはしっかりとやらせていただきます。

ということでRazer BlackShark V3 Proについてレビューしていこうと思う。

Razer BlackShark V3 Pro について

Razer とは

Razerは、アメリカ合衆国とシンガポールに本社を構えるゲーミングデバイスブランドだ。

「For Gamers. By Gamers.」(ゲーマーによる、ゲーマーのための製品)をスローガンに掲げる、ゲーマー向けデバイスをメインに供給している。

紆余曲折あるようであるが、1998年には前身となるブランドは確立されているようであり、そこから着実な商品展開が行われている模様。

高性能なゲーミングデバイス(マウス、キーボード、ヘッドセットなど)や周辺機器の開発・販売が行われているようであり、ゲーミングノートPCの他、ゲーミングスマートフォンなどのシステム製品も手掛けている。

“ゲーマーの生活を豊かにするライフスタイルブランド”として、なんとアパレル商品なども展開しているようだが、正直言って、なんかこう、大分にセンスがヤバい。

一方でゲーミングルームアイテムは、まぁゲーミングしてていいと思う。

Razer BlackShark V3 Pro について

Razer BlackShark V3 Proは、2025年8月に発売されたワイヤレスゲーミングヘッドセットだ。

本シリーズは、eスポーツ向け製品の評価や人気ランキングを取り扱う Prosettings.net において、ヘッドセット部門で高い評価やシェアを得ている製品として知られている様子。

eスポーツのプロプレイヤーと共同開発されており、超低遅延のワイヤレス技術、高音質ドライバー、進化したマイク、そしてアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しているのが主な特徴となる。

羅列してみると以下の通り。

- 第2世代 Razer HyperSpeed Wireless:

eスポーツのようなシビアな環境での使用を想定した、10msという超低レイテンシーに最適化された最速のワイヤレス技術により、瞬時に近いオーディオ伝送を実現。 - 第2世代 Razer TriForce バイオセルロース 50mm ドライバー:

独自のバイオセルロースダイヤフラムを採用した新設計のドライバーで、明瞭度と定位性能を向上。足音など、ゲーム内の細かな音を高精度で聞き取ることが可能。 - 取り外し可能な Razer HyperClear フルバンド 12mm マイク:

12mmの大型カプセルを搭載し、ユーザーの声のディテールを鮮明に捉えることが可能。単一指向性の集音パターンにより、バックグラウンドノイズを効果的に抑制。 - ハイブリッド型アクティブノイズキャンセリング(ANC):

高度なANC機能と、遮音性に優れたイヤーカップにより、周囲の騒音を気にすることなくゲームプレイ。 - 豊富な接続モード:

2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、USB有線、3.5mm有線接続に対応しており、PC、コンソール、モバイルなど、さまざまなプラットフォームで使用可能。 - THX Spatial Audio:

拡大されたサウンドステージにより、ゲーム内の音の位置をより正確に把握できる立体音響を提供します。

とまぁ、こんな感じにガチガチにプロゲーマー向けハイエンド仕様。

いよいよ以て、なんで筆者にレビュー依頼が来たんだろう。

Razer BlackShark V3 Pro の外観

外箱。

Razerらしい黒と蛍光緑のカラーリングの目立つパッケージ。

あけるとこんな感じ。おお、高級感…。

写真は無いが、蓋にもびっちり緩衝材が張られており、しっかりと梱包されているようだ。

説明書とステッカーが入っていたが、何だか最初から歪んでいた。

ところどころ日本語はあれど、基本は英語。

まぁ直感的にわかるものだから別に問題は無い。

内容物は上記の通り。

マイクとドングル(レシーバー)、ケーブルが2つ。

AtoCのケーブルはレシーバー用/USB有線として利用。

CtoAUXは3.5mm有線接続として利用。スマホとかで使えそう。

ドングル。

HyperSpeed Wireless GEN-2という記載が確認できる。

入力はType-Cなので、上記AtoCのケーブルを使用してPCと接続する。

本体。

左右非対称のデザインであり、ケーブルの出方やフレームの配置具合が、なんかこう凄いガジェガジェしていてカッコいい。

長さ調節用フレームのそれなんて正立フォークのソレじゃんね。油圧かな?

マイクは見ての通り着脱可能。

マイクを付けると航空機用ヘッドセットのような無骨さが出てカッコいい。

RにはANC切り替え、カスタマイズ可能な追加ローラー、スマートスイッチボタン。

LにはUSB充電ポート、LEDインジケーター、電源ボタン、マイクミュートボタン。

L本体にはデカめのテクスチャードボリュームホイールがあり、システム音量の変更が可能。

ボタンがいっぱいでたのしい。

重量は365.9gを計測。

程よい重さで良いフィット感のある重さ。

Razer BlackShark V3 Pro の良いところ

装着感がすげえ良い

筆者ブログではいくつかのヘッドフォンをレビューしてきているが、その中でもトップクラスに装着感が良いと感じている。

この快適性は、バンドの側圧感が良い塩梅というのもあるが、特筆すべきはイヤークッションの硬さかと筆者は思っている。

調べてみると、このイヤークッションは”デュアルレイヤーフローニットメモリーフォームクッション”なる厳つい名前の構造物のようで、製品としても気合を入れているモノの様子。

緩やかでありながらしっかりとした装着感があり、圧迫感が均等に分散されている印象をうける。

また、フレームの無段階調節機構も相まって大変にパーソナライズがやりやすい。

これなら長時間のプレイも快適に行うことができるだろう。

驚くべき低遅延

無線なのに全然遅延を感じない。

ゲームだろうが映像コンテンツだろうがマジで遅延がない。

無線である以上、(たとえaptX LLであっても)多少のリップシンクに遅延があるものだが、本機に至ってはマジでコンマの遅れも感じない。

すっげえなコレ。

制御ソフトウェアが多機能

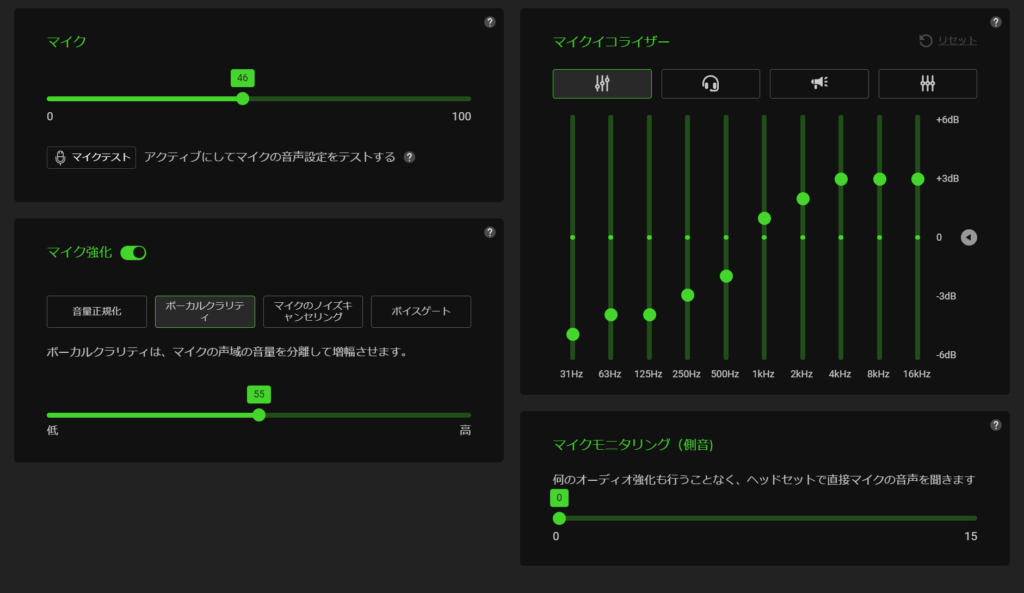

本機には制御ソフトウェアとしてRazer Synapseなるものが用意されている。

これがまた機能が多くてすげえんだ。

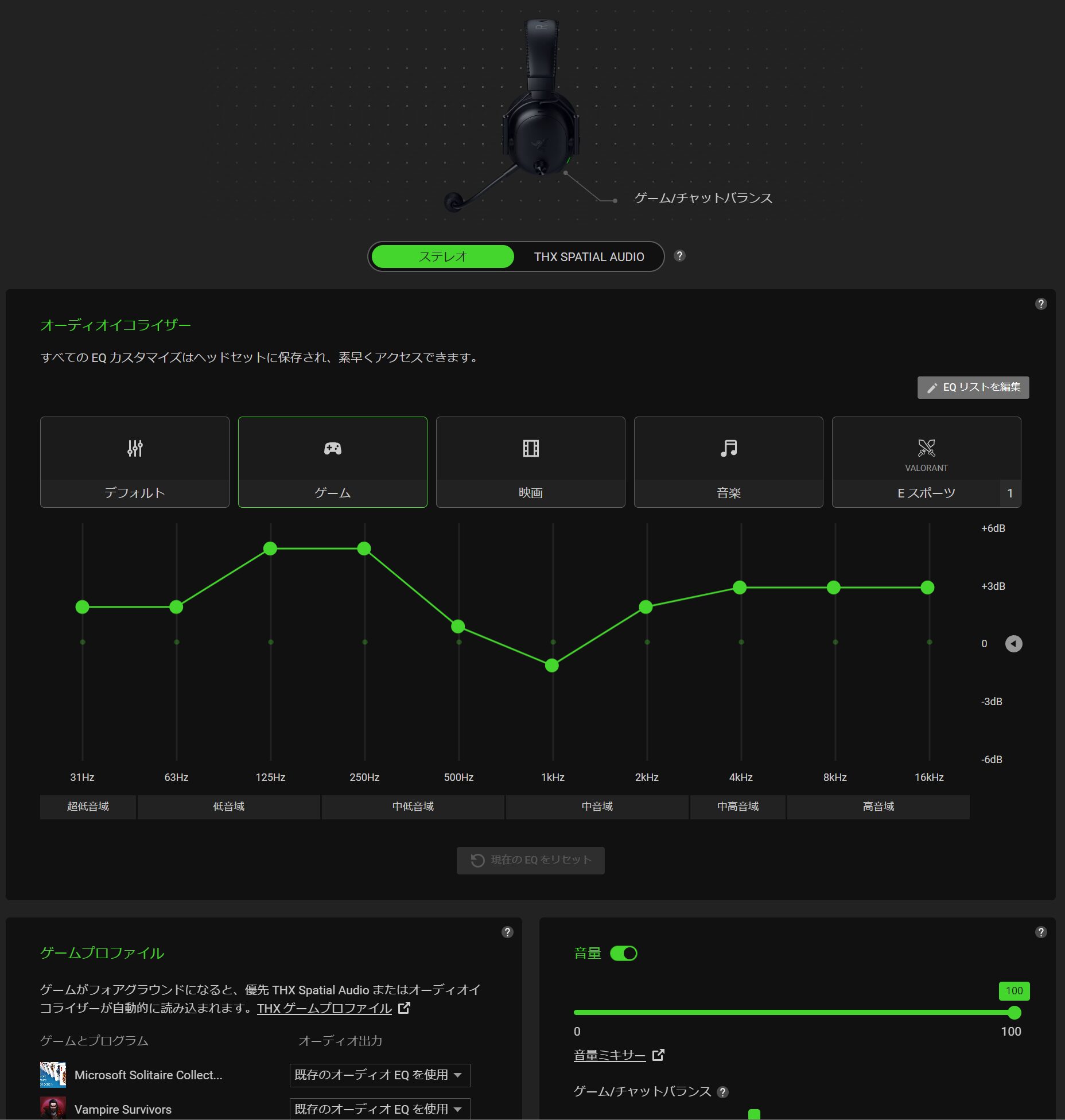

起動してみるとこんな感じ。

イコライザーはデフォルトで5パターンあり、そのどれもが編集可能。

ゲーム毎のプロファイルも用意されており、設定したゲームを起動するとソレに合わせたEQを自動選択してくれる。

やべ、ヴァンサバやってるのばれちった。

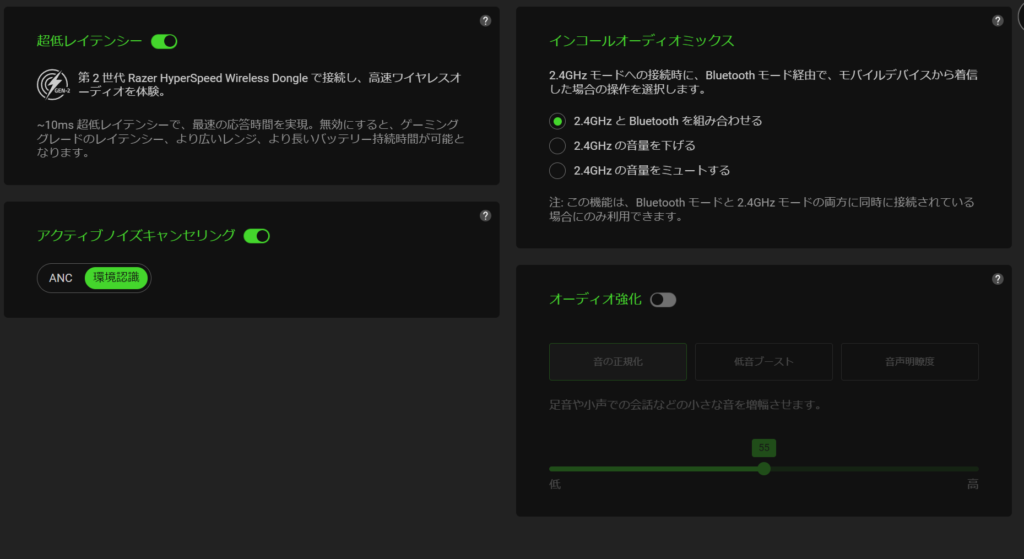

超低レイテンシーの設定やオーディオ機能の強化なども用意されているし

マイクの詳細な調整も可能。

マイク出力の処理傾向まで変更可能とは…。

ドングルのLED調整まで可能。

こんな感じにかなり自分好みに細かく変更することができる様子。

さすがプロユース前提製品といったところか。

Razer BlackShark V3 Pro の残念なところ

マイク、ANC、音質は平凡

ここまでとってもプレミアムな経験をしてくれた本機であるが、マイク/ANC/音質の性能はやや平凡。

まずはマイク。

着脱式でスマートなデザイン、単一指向性でノイズレスとスペックは良いのだが、実際の使い心地としては平凡。

友人とのプレイ時には、いつも使用しているダイナミックマイクの方が良いと評価されたし、実際の録音を聞いた印象もその通り。

まぁ比較対象が192kHz/24bitに対応しているマイクなので当然と言えば当然なのであるが、少々肩透かしを食らうものではあった。

次にANC機能。

これは正直言って期待外れ。

ANC機能のON/OFF/アンビエント(外音取り込み)の各状態については微々たる差しかなく、あまり恩恵は感じることは出来なかった。

どんな状態であろうとキーボードの音は聞こえるし緊急車両の音は聞こえる。

まぁ気持ち布1枚被ったようなフィルター感はあるが、その程度。

そして音質。

これはまぁ、無線ヘッドフォンとしては良いレベル。

しかしながら、同価格帯のヘッドフォンを多く所有する筆者目線で見ると少々物足りなさを感じる。

低域、高域とバランスよく出力され、定位も良好。

解像度も高く臨場感のある音場を楽しむことができる。

しかも地味に48kHz/24bitの再生にまで対応しており、ゲーム以外のコンテンツでも大分に楽しめそうだ。

…が、どうにも中低域・中高域が苦手というか、なんか雑。

EQで該当域を調整しようにも割れやすいし滲みやすく、伴って全体の出力にメリハリがなくなっている印象がある。

有線ヘッドフォンで、しかもこの価格だったら悩ましいところであるが、本機はゲーミング用途であるし、しかも「無線」ヘッドフォンなわけで。

ということを考慮するならば、かなり良質なレベルのヘッドフォンとも評価できるものであるが、上記の通り全体のプレミア感が凄いモンで、ちょっと自分の中でハードル上がっちゃったかなって。

Razer BlackShark V3 Pro の総評

プロゲームユースにも日常使いにも使用できるヘッドセット。

異次元の低遅延性能は感動。

本機はプロレベルの性能、快適な装着感、そして日常使いにも役立つ豊富な機能を有しており、ユーザーの利用用途を問わずライフスタイルを豊かにしてくれる、優れた機器と評価できる。

ハードにゲームに取り組むプレイヤーはもちろんとして、音楽やエンターテイメントも楽しみたいという欲張りなユーザーにとってとてもオススメできるデバイスであると感じた。